「ジョーズ」ピーター・ベンチリー

照付ける陽射しと青空、碧く煌めく海面、仄暗い水中、静かに忍び寄る三角の背びれ...

「夏」と「海」で連想される映画と言えば、海洋スリラーの金字塔スピルバーグ監督の「ジョーズ」 が最もよく浮かんでくるのではないだろうか。

なお、この映画「ジョーズ」の基となった原作小説がある。

それが、ピーター・ベンチリー著の「ジョーズ<顎>」である。

写真はわたしの蔵書、早川書房S50.10.20 11版の単行本。帯には「翻訳権独占」とある。

古本を注文し届いた当初は、独特のにおいを取るのに骨が折れた。(未だに少しにおいが残っているが)

わたしたちが鮫を”ジョーズ”と誤って認識し呼称していたものをよくよく考えると、この映画がいかに世代を超えて如何に定着し、大きな影響を受けていたかが窺える。

ジョーズ<顎>

まず本作は映画・原作小説いずれににおいても愉しめる作品であることは間違いない。

只、映画と原作小説は似て非なるもので、少し物語のテイストが異なっていることがお互いの面白味を増すひとつの要素でもある。

映画は次々に人を襲い暴利を貪る鮫の脅威との闘いにスポットが当てられたものとすると、原作は鮫騒動に翻弄された人々の人間ドラマといった色合いが濃い作品となっている。

そのため原作は、映画ほど海洋と鮫との緊迫したシーンは少ないにしても、複雑な人間模様の絡み合いを経て鮫撃退に乗り出すところに現実味がある。

主人公のブロディ署長と海洋学者フーパーとの確執、鮫出没騒動により経済的な危機的状況に陥るアミティの町、政治的・個人的な思惑、ブロディの細君とフーパーの束の間のアバンチュールなどの人間模様を切取った描写が心に残る。

特にブロディ署長がアミティー海岸閉鎖に踏み切るまでの町会との意見の対立、葛藤、人命と経済を諮った上の苦渋の決断が、今の時世に必要とされる適切な政治的判断を投影しているように思える。

ちなみにサンリオからノベライズ版続編の「ジョーズ2」も出版・翻訳されている。

こちらの著者は原作と異なり、ハンク・サールズというアメリカの作家となっている。

「ペスト」デフォー

あるサイトの紹介で、カミュの「ペスト」と表題を同じくする小説「ペスト」が存在することを知ったのが、本書を入手するきっかけであった。

カミュの「ペスト」を読み、疫病に立向かう人々の姿と、そこはかとなく漂う類まれなる文学性に感銘を受け、いずれ併読したいと思い、デフォー著の「ペスト」がわたしの本棚の仲間入りをしたのが早や一年半前であり、読み終わったのがおよそ四ヶ月前、新型感染症流行に伴い政府が「緊急事態宣言」を発令する数日前であった。

数ある蔵書のうちでこの時期に本書を選んだのは、やはり現在猛威を振るっている新型感染症拡大の状況と照らし合わせてみようと思ったからであった。

ペスト (中公文庫 C 8)

写真の手持ちは中公文庫S60.2.15 四版であり、当時ネットでも安価で入手できたものだが、今現在は少し価格が高騰している。

ちなみにこの新型感染症禍の2020年にカミュの「ペスト」とともに作品が再注目され、同社から下記の黒い背景の表紙カバーのバージョンが再版されている。

昔の作品が再評価されるというのは、世間がその文学を必要としており、その時代背景や文学性に触れる絶好の機会であるのでとてもよいことと思う。

ペスト

カミュの描く「ペスト」が、疫病とひたむきに立向かう人間たちの真摯な姿を描いた作品であることに対し、デフォーの「ペスト」は1600年代が背景で、著者本人の幼少期に起きた厄災を見聞したものをドキュメンタリーテイストに表現した作品であり、疫病禍における現実と群集心理を巧みに描いているのが特徴である。

例えば、当時の政府が打立てた感染拡大防止対策で、感染者がでた家庭は家から一歩もでないよう監視人(ウォッチマン)を付けるようなことも行っており、その中で家族が死滅してしまう事例や、監視人の目を盗んだり監視人への金品贈与などのあらゆる方法を用いて脱走を試みる感染者家族の事例、自分はもう死ぬからと知人宅を訪ね感染拡大させる感染者の事例、ペスト大流行の中、開き直って街中を闊歩する人々、ここぞとばかりに空き巣を働く人々など事例はまだまだ挙げられるが、現在の状況と照らし合せると人の心理は昔も今もさほど変わってないことがよくわかる。

また、感染者の移動による地域単位の感染数増加の推移も示されていることも非常に興味深い。

もうひとつ特筆すべき点として、著者が作中の「わたし」を通じて当時の政府の方策やはたらきへ賛辞を唱えていることである。これは誰にでもできることではないと感心した次第である。

著者ダニエル・デフォーが書き遺したこういった様々な教訓のなかで最も印象に残っているのが、「何よりも病原から逃げることが大事である」という点であり、今の時代に我々が取るべき行動の基本が表わされている非常に参考にすべき言葉である。(とはいうものの反面、主役の「わたし」は危険な場所も顧みず、無双状態でずかずか踏み込んでいくような人物なのだが...)

最期は神の力によるものか、潮が引いたようにペストが終息していったという希望の光が射しているが、今の危機的状況もいつか光が射してくれることを祈りたい。

この際カミュのペストも注目することもいいかもしれない。

著者デフォーの有名な作品としたらやはり「ロビンソン・クルーソー」

「トリフィド時代」ジョン・ウィンダム

文化が...

開発が...

生産が...

農耕が...

実生活を取巻くあらゆる環境が突如崩壊したら一体どうなるだろう。

まず本作の主題になっている「トリフィド」との邂逅は、およそ30年前私がまだ小学生のときに好んで持っていた「怪獣もの知り大百科(ケイブンシャ)」がきっかけである。

当時何冊も持っていたケイブンシャの大百科シリーズの中で最も印象深いのがこの大百科で、メジャー・マイナーに関わらず様々な映像作品に登場するクリチャーがぎっしり収録されていた。

有名なところで映画「エイリアン」のゼノモーフ、「遊星からの物体X」のクリチャーなどが生々しい御姿で収録されている中、「植物怪獣」のコーナーで一際異彩を放っていたのがこのトリフィドである。

映画版では邦題「人類SOS」という何とも真に迫ったタイトルである。

人類SOS! トリフィドの日 完全版(日本語吹替収録版) [DVD]

このパッケージを見るとトリフィドがえらく凶暴な奴に見える。

ちなみにこの植物のクリチャーが小説のタイトルの「トリフィド」である。

後にこの映画の原作ジョン・ウィンダム著「トリフィド時代」とピエール・ブール著の「猿の惑星」の原作本を読んだことを機にオールドSF小説蒐集に一時ハマったと言っても過言ではない。

トリフィドの日

まずこの小説は、人工歩行植物トリフィドが人間を次々襲い暴れまわる話ではない。

どちらかというと、視力と引き換えに文明を失った人類の行く末を描いた、何とも考えさせられる作品なのである。

ある日地球を通過したあまりに美しい碧色を称える彗星を見た多くの人類は、次の日から突然視力が失われ盲目になってしまう。

農園で人口植物トリフィドの世話にあたっていた主人公は、トリフィドの触手を目に受け入院していた。

彼が周囲の異変に気付き自ら包帯を取って見たものは、亡者のように徘徊する盲目の人類だった...。

やがて目の見える健常人が中心となった「コミュニティ」が形成され、主人公ビルは自身と思想が合うコミュニティを渡り歩きながら、人類文化の崩壊による絶望感を徐々に味わうのである。

本作から見えてくるもの

ここで本作品の特筆すべき点は、文化の崩壊と消耗であるといえる。いくら技術や腕を持っていても、目が見えないとそれがたちまち無用の長物になってしまうのである。それが人類規模まで発展するとこれまで築き上げた文化の崩壊は免れ得ないものになる。一方残された健全な人類は残された時間に、今在るものを次々消費しながら、これまで自らが持ちえなかった生産や農耕など生きていくために必要な技術を一から身につけないとならない。技術の獲得と消耗はどちらが早いのかと考えるとゾッとするのは大げさではない。

本作におけるトリフィドの立ち位置は、人間の消耗による疲弊を虎視眈々と集団力で待ち受ける脅威そのものである。よって目が見える場合のトリフィドはさして脅威ではなく、遠くから簡単に倒すことができるのである。一方で目が見えなくなった場合は別で、触手をもって毒牙を向ける非常に厄介な存在となる。そういった点でトリフィドはクリチャーというより”脅威”なのかもしれない。

本作は現在でも入手可能であるが、わたしは以前旧装幀版を古本屋で見かけ、どうするか呻吟している。(少し状態が悪かったので)

今持っているのがこちら。わたしの拘る文字サイズ・フォント種類・ページ当たりの行数が理想的なのと、訳者の井上勇氏の妙薬も相まって、割と長編にも関わらず数日でさらっと読み終えることが出来た。

著者のジョン・ウィンダムは他にも「呪われた村」という名作を遺しており、映画「光る眼」の原作にもなった作品である。未読蔵書で本棚に入っているのでいつか読んでみたいと思う。

「老人と海」ヘミングウェイ

先ほど読み終えたばかりのアーネスト・ヘミングウェイの名作のひとつである「老人と海」について綴りたいと思う。

今回どうせ読むのであればと、素人ながら本格志向になってしまいこちらの装幀で揃えた。

青い海と容赦なく照りつけ海面に反射する日光、握られた銛、網、タイトルのイエローと、海の青さを称えるブルーのアンサンブルが良い本作のすべてを表わしたような装幀に一目惚れし、どうしても欲しくなった。<タトル商會S28.3.15 初版>

裏表紙にはヘミングウェイの凛々しい姿が。

老人と海

余りにも有名なこの小説のストーリーを、初めてヘミングウェイを読んだわたしが知ったように書くのもおこがましく思う。

ヘミングウェイ本人のコメントには、本作を二百回以上も読み直しており、その都度違った何かを教えられ、自分が生涯をかけて目指してきたものがようやく手に入ったと綴られている。

それほど著者本人にとっても思い入れの強い作品であることが容易に想像がつく。

本作の内容はごく分かりやすい。不漁続きの老漁師が激闘の末捕えた大物のマーリン(カジキ)が、鮫にあっさり持っていかれてしまう話である。

本作を通して描かれるのは、何といっても獲得と喪失、果てしない孤独、雄大な自然(海)の情景である。

主人公のキューバの老漁師サンチャゴは八十四日も不漁が続き、かつて彼の元で働いていた少年マノーリンも、経済的な理由から親の方針により別の漁師の元で働いている。

更には妻にも先立たれ、一人ぼっちの侘しい暮らしの中での楽しみは、老人の元を離れても彼の元を訪ねてくる少年とのやり取りである。

老人を慕う少年マノーリンが、かつての老人の姿を取り戻すよう、老人の身の回りの世話を焼きながら献身的に振る舞い激励する様子がとても胸を熱くする。

ここは少年の老人の”果てしない喪失と孤独”の中に射した一条の”獲得”と言っても過言ではないだろう。

この老人と少年の何気ないやり取りの一つ一つに生気がみちみちており、感情が宿っている筆致は素晴らしいとしか表現できない。

老人は彼を本当に頼りにしており、一人で漁に出た際も「あの子がいてくれたら...」というフレーズが何度も出てくるほどである。

改めて大海へ漁に臨んだ老人の下に容赦なく照り付ける日光に大海原、トビウオを狙う鳥。

著者の描く海という大自然の鮮やかな情景は、その姿を容易に眼前に映し出す。

そしてとうとうマーリンを捕え手中に納めるまでの三日三晩の激闘の一部始終は見事であり、老人の息遣いと緊迫感のひとつひとつと"獲得"の喜びが、肌をとおして伝わってくるのである。

普段神とは縁のない老人が成功を目指して祈る姿、孤独の末大声で独り言を叫ぶ老人の姿、捕えたマーリンを兄弟と見立て屠る勇気を奮い起こす姿、どこにも文章に無駄がなく、武骨で男らしい筆致は恰も自分に起こっていることのように共感を覚える。

物語は捕えたマーリンを狙って虎視眈々と襲い掛かる鮫と老人の格闘に一気にヒートアップし、つかの間の"獲得"の喜びから"喪失"へ急転直下してゆく。

この頃には度重なる鮫との闘いに銛もナイフも失った老人が、獲物を諦め必死で帰還しようともがく姿がリアルに描かれている。

これだけの苦労をしても実績に形がないと、その生死を賭した苦労は誰にも見えないことがラストのテレイズ軒で会話する男女の光景を通して強く伝わってくる。この三日間の老人の死闘がすべて無意味だったのだということを。

本作の力強い筆致と躍動感を是非体感してほしい。

わたしのような駄文ではこの素晴らしい作品の真の意味を到底表すことができないが、「移動祝祭日」や「キリマンジャロの雪」など著者の名作を読んでみて、更に彼の世界観を味わいたく思った。

おまけ

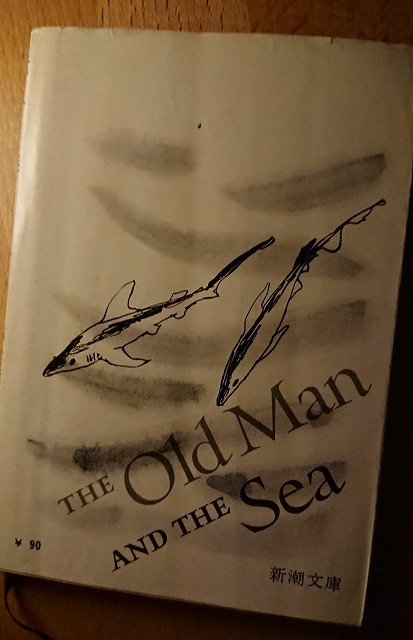

ちなみにわたしは文庫版でこんなバージョンも蔵書している。

新潮文庫S43.5.30 十刷。あまり見かけないカバー画なのでタトル商會版の前に思わず購入した。

背表紙側には獲物を淡々と狙う鮫の姿が。

互いに訳者が同じなので翻訳がまったく同じかというとそうではないようだ。タトル版と新潮文庫版は冒頭の老人の肌の描写から随分異なっていた。

また、タトル版の文章は基本旧字遣いで、古き良き日本の文字表現を味わいながら物語を堪能することが出来る。

ちなみに下記のものは現在でも容易に入手できる。

「廿日鼠と人間」スタインベック

今回は以前読んだジョン・スタインベックの代表作のひとつ「廿日鼠と人間」について綴りたいと思う。

角川文庫S35.6.10初版、杉木喬 訳

わたしが参加させていただいている読書会の課題図書になった際、個性を出してみたくて選んだのがこちらである。

「廿日鼠と人間」という旧字と、旧角川カバーのレトロな雰囲気に少々堅そうな印象を受けるが、読んでみると杉木氏の訳文が割と現代らしい表現であり、文章がすんなり心に入ってくるので読み易い。

ちなみに本作はわたしのお気に入りにもなり、訳者違い・装幀違いで本書含めて三冊蔵書している。

まず最初に持っていたのが一番右側の新潮文庫版で未だに未読状態。前述のとおり読書会に合わせて揃えたのが一番左の角川文庫版で2番目。

翻訳違いの読み比べとして揃えたのが中央の旺文社文庫版。

世の中には旧カバー(カバーなし)の河出文庫版もあるらしい。

訳者によってタイトルが異なり、作品に対する印象も随分違っているように思える。

ちなみにラストの台詞部分をそれぞれ読み比べたところ、最もナチュラルな印象をうけたのは、左の杉木訳であった。

廿日鼠と人間

自分たちの農場経営を夢見ている世渡り上手で目はしの効く男ジョージと、相棒のでくの坊で子供のように純粋な男レニーが雇われた農場で切ない物語が展開する。

ジョージの居なくなった世界でレニーは何を見て、何を聞き、何を知り、何を感じるのか。

レニーの居なくなった世界でジョージは何を見て、何を聞き、何を知り、何を感じるのか。

ジョージはあくまで夢と労働者の現実のギャップを理解していながら、彼なりの優しさをもって、一人では何もできないレニーに淡い夢を見させていた。それが自らの活力であった。

純粋なレニーはジョージが語る淡い夢を目に浮かべながら、ジョージの後ろ姿を追い掛け、彼に付き従う。そしてそれは彼の生の源と明日への活力でもあった。

静かに暮れる農場の空がひび割れ、やがて一抹の哀しみに変わり、夢見ている二人の姿を少しずつ闇が包み込んでゆく...。

作中に登場する登場人物ひとりひとりが個性的であり、狭い農場という職場環境の中で物語が終始するため、情景も至極分かりやすい。

二人の雇われた農場で起きたある事件をきっかけに、崩れゆく二人のアメリカン・ドリームとこれから辿る運命を長閑な農場の情景に対比して感じることができるのが、本作の最大の魅力である。

本作は文学としてとても優れた作品であるため、いつか訳者違いの読み比べを愉しんでみたいと思う。

訳が抜群に良かった杉木訳

↓

読書観について真面目に思うこと

随分ブログをほったらかしにしていた。

年単位で放置してしまっていた。

その間も本への傾倒は続いており、趣向も緩やかに変化していった。

積む本も緩やかに増えていった。

遅読傾向は相変わらずのところで、メルヴィルの「白鯨」読破に四苦八苦した挙げ句、上巻を読み終えるまでにおよそ2ヶ月も費やした過去もある。

これはまた機会があればお話しさせていただきたいと思う。

このところ読書していると毎回に近いほど眠気に襲われる。実際そのまま眠ってしまうことも少なくない。

その理由を考えてみると、読むときの姿勢の問題やコンディションも大いにあるが、眼から拾った文章の情報を頭の中で咀嚼し、更に脳で映像化したものをいかにも瞳で観ているように投影する作業でよく起こっている気がする。

難しい作品ほどこの作業が頻繁であり、その分脳が疲れることから、結果眠気を招いているのだと考える。

ここからは私的観点になるので、もし不適切な表現があればご了承いただきたいと思う。

ここ最近の小説には、文から「想像を膨らませる」部分が少くなっているのではないかと思う。

考え方を反すと咀嚼なく投影ができる。極端に表すと画を読んでいる、画が容易に見えるので、解りやすい反面、あっさり読めてしまうのでコクがないと感じてしまう。

しかしそれは、わたしが縁あって読んだほんの一部の作品ではあるのだが。

だからこそわたしは古い本、古い文学を大切に読み、文学から受けた感銘を自分の「経験」のように普段の仕事や生活への在り方へ活かそうと思っている。

文学から得た知識は何物にも代え難い財産であり、読み方・感じ方次第で、考え方や行動を変える力があるものと思っている。また文学を読んで感じることは「感情教育」であるとも思う。

そして古くても素晴らしい文学は、何時までも途切れることなく読み継がれていって欲しいと思っている。

![人類SOS! トリフィドの日 完全版(日本語吹替収録版) [DVD] 人類SOS! トリフィドの日 完全版(日本語吹替収録版) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ArMXL2WUL.jpg)